cncr_jrny: Die Operation

Nach der Diagnose und der Entscheidung für eine Operation gab es für mich nur einen Gedanken: Der Tumor muss so schnell wie möglich raus! Jeder weitere Tag des Wartens fühlte sich an wie ein Tag zu viel. In meinem Kopf kreisten ständig die gleichen Sorgen – was, wenn es irgendwann kein Zurück mehr gibt? Was, wenn eine Heilung dann nicht mehr möglich ist?

Zwischen der Entscheidung für die Operation und dem eigentlichen Eingriff lagen neun lange Tage. Direkt nach der Diagnose war ich nicht mehr arbeiten. Die emotionale Belastung war einfach zu groß, und mein Tag-Nacht-Rhythmus geriet völlig aus dem Gleichgewicht. Gleichzeitig gab es noch einiges zu organisieren: Wer kümmert sich um die Kinder, während ich im Krankenhaus bin? Wie läuft die Übergabe meiner Aufgaben an meine Kollegen?

Eine Zeit voller Unsicherheit, Ängste und organisatorischer Hürden.

Meine Operation: Ein größerer Eingriff als geplant

Die Operation war für den 21. Februar 2020 angesetzt, doch bereits am Vorabend wurde ich in der Klinik aufgenommen. Der Eingriff sollte früh morgens beginnen, um einen zeitlichen Puffer für eventuelle Komplikationen zu haben. Bis zuletzt war unklar, ob die Operation minimal-invasiv durchgeführt werden konnte oder ob ein großer Bauchschnitt notwendig sein würde.

Für den Eingriff waren der Ärztliche Direktor und Chefarzt Vittorio Paolucci sowie Oberarzt Joachim Eichhorn eingeteilt. Zur Vorbereitung erhielt ich eine Periduralanästhesie – eine Methode, die auch bei Geburten eingesetzt wird und eine effektive Schmerztherapie ermöglicht. Kurz darauf wurde ich in Narkose versetzt, und die Operation begann.

Der Eingriff zog sich länger hin als ursprünglich geplant. Ich muss zwischen vier und sechs Stunden im OP gewesen sein, doch eine genaue Zeit wurde mir nicht gesagt. Die Chirurgen versuchten zunächst, die Operation minimal-invasiv durchzuführen, mussten sich jedoch während des Eingriffs für einen offenen Bauchschnitt entscheiden. Am Ende wurde mein Bauch auf einer Länge von etwa 40 Zentimetern geöffnet. Insgesamt entfernten die Ärzte rund 50 bis 60 Zentimeter meines Dickdarms, den Blinddarm sowie 35 umliegende Lymphknoten. Der Dünndarm wurde direkt mit dem verbliebenen Teil des Dickdarms vernäht. Alle entnommenen Gewebeproben wurden anschließend zur weiteren Analyse ins Labor geschickt.

Die Heilungsphase: Unerwartete Überraschungen – gute wie schlechte

Nach der Operation begann die anstrengende Phase der Heilung – mit einigen Überraschungen, sowohl positiven als auch negativen. Rückblickend zeigte sich, dass meine neun Tage Wartezeit auf die OP vergleichsweise kurz waren. Mein Zimmernachbar musste mehr als zwei Monate auf seinen Eingriff warten.

Trotz des großen Bauchschnitts hielten sich die Schmerzen in Grenzen. Doch jede Bewegung tat weh – ein stechender Schmerz rund um die OP-Narbe machte sich bemerkbar. Dennoch hieß es bereits am ersten Tag: raus aus dem Bett! Frühzeitige Mobilisation ist wichtig, um den Körper nicht durch zu langes Liegen zu schwächen.

Eine erste Überraschung ergab sich, als ich erfuhr, dass eine gute Bekannte von uns ebenfalls im Ketteler Krankenhaus eingeliefert worden war und operiert werden musste. Tatsächlich lagen wir in benachbarten Zimmern – ein unerwartetes Wiedersehen unter besonderen Umständen.

Doch nicht alle Überraschungen waren erfreulich. Am dritten Tag nach der OP wurde es plötzlich kritisch: Ich konnte kaum noch Flüssigkeit zu mir nehmen. Mein Kreislauf sackte am Abend so stark ab, dass mir schwarz vor Augen wurde. Die Ursache war schnell gefunden – ein Darmverschluss durch fehlende Flüssigkeit.

Um den Stau zu lösen, musste eine Magensonde gelegt werden, um die aufgestaute Flüssigkeit abzulassen. Zusätzlich wurde meine innere OP-Narbe untersucht, um weitere Komplikationen auszuschließen. Von all dem bekam ich nur wenig bewusst mit. Die folgenden Stunden wurde ich intravenös mit Flüssigkeit versorgt, um meinen Kreislauf zu stabilisieren

Die Magensonde setzte mir allerdings stark zu. Das unangenehme Gefühl ließ mich die ganze Nacht kein Auge zu machen. Umso erleichterter war ich, als sie am nächsten Tag endlich entfernt wurde.

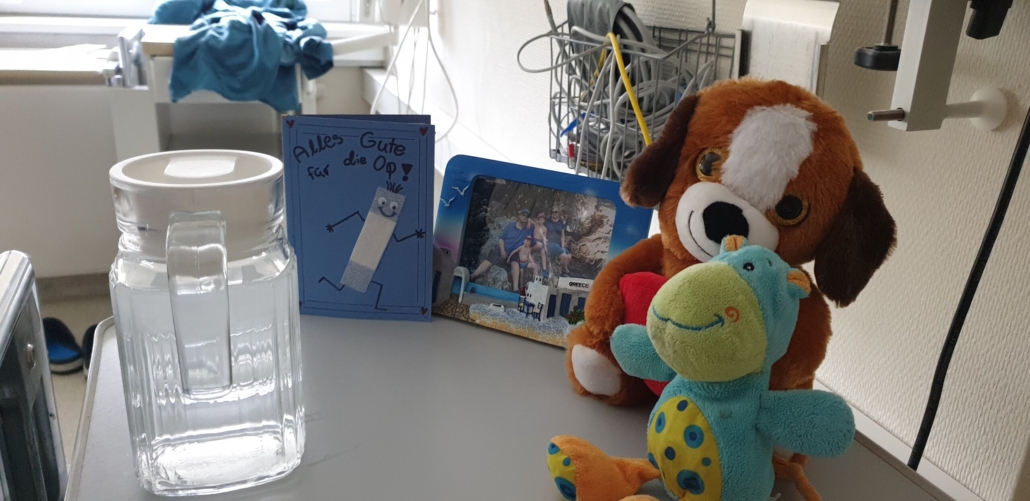

Danach ging es spürbar bergauf, und ich konnte immer häufiger aus dem Bett aufstehen und über die Flure laufen. Auch Besuch ließ nicht lange auf sich warten – Familie, Freunde und ganz besonders Kameraden aus der Feuerwehr kamen vorbei, um mich zu unterstützen und zu schauen wie es mir geht.

Mein Kampf gegen den Krebs: Warum die Reise noch nicht vorbei war

Doch trotz aller Fortschritte stand eine entscheidende Frage noch im Raum: Was ergab die Untersuchung des entnommenen Gewebes? Zwischen „keine weitere Behandlung“ und einer notwendigen Chemotherapie war alles möglich.

Gut eine Woche nach der OP lagen die Ergebnisse vor – doch sie waren nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Mein Tumor wurde als Stadium III eingestuft, und in fünf der 35 entnommenen Lymphknoten wurde Tumorgewebe nachgewiesen. Das bedeutete: Eine adjuvante Chemotherapie war unausweichlich.

Nach zehn Tagen durfte ich das Krankenhaus verlassen. Bis zu diesem Punkt war ich mental erstaunlich stabil geblieben. Doch als ich mit meiner Hausärztin, Mogdah Tahiryar, sprach, brach plötzlich alles aus mir heraus. Sie empfahl mir dringend, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Die Organisation solcher Hilfsangebote gehört zum festen Konzept eines Darmzentrums wie dem Ketteler Krankenhaus. Und ich erkannte: Diese Unterstützung anzunehmen, war kein Zeichen von Schwäche – sondern ein wichtiger Schritt auf meinem Weg zur Heilung.

Patrick Niebeling

Patrick Niebeling

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!